La nuova direzione sociosanitaria di Poliambulanza riscrive la geografia della cura: più umana, più vicina, più condivisa. Dall’ospedale al territorio, la salute diventa un racconto corale che inizia nella casa e si nutre di ascolto e relazioni.

C’è una soglia sottile che separa l’ospedale da tutto il resto. Non è una porta automatica, né un regolamento ministeriale. È una linea mentale e culturale, quella che per anni ha confinato la cura dentro i reparti, come se guarire fosse solo questione di diagnosi, farmaci e follow-up. Ma oggi quella linea si muove. E nel farlo, disegna una nuova geografia dell’assistenza: più orizzontale, più umana, più prossima.

Dal giugno 2025, Fondazione Poliambulanza ha tracciato ufficialmente quella rotta. Una rotta che ha un nome: direzione sociosanitaria. Un contenitore nuovo che include consultori, servizi diurni riabilitativi e, soprattutto, un servizio di cure domiciliari che ha iniziato a prendersi cura della città e della sua provincia come se fossero un’estensione naturale dell’ospedale. Non più “fuori” o “dopo”, ma “insieme”.

Una missione che inizia nel silenzio

«Non sempre il bisogno è clinico. A volte è un problema sociale, relazionale, invisibile. Ma non per questo meno urgente», racconta Elia Croce, responsabile della nuova direzione. Lo dice con la voce pacata di chi ha visto passare sotto i propri occhi centinaia di storie che non finiscono con una cartella clinica chiusa.

Le cure domiciliari attivate da Poliambulanza sono operative in gran parte della provincia di Brescia: dalla città alla bassa, passando per il lago e la Franciacorta. Nel primo semestre del 2025 hanno già coinvolto 480 pazienti con oltre 1500 prestazioni erogate. Numeri piccoli, se paragonati all’attività ospedaliera. Ma enormi se si considera cosa rappresentano: un infermiere che attraversa la città con una valigetta, una psicologa che ascolta una parola finalmente detta, un’assistente sociale che trova posto in un dormitorio per un senzatetto terminale. Storie di margine e al margine, che improvvisamente diventano centro.

Spesso si tratta di pazienti “dimenticati” dai percorsi ordinari: anziani soli, persone con fragilità croniche, giovani affetti da disagio psichico, famiglie in condizioni di esclusione. A volte si curano ferite fisiche. Altre, si ricuciono strappi invisibili, con ago e filo di umanità.

Dal letto al territorio

Dietro ogni dimissione protetta (l’insieme di azioni che mirano a garantire una continuità assistenziale per pazienti non autosufficienti, spesso anziani o disabili, ndr) c’è un’équipe. E dietro ogni équipe, un processo che inizia ben prima dell’uscita dall’ospedale. Si raccolgono dati, si valutano scale di fragilità sociale, si dialoga con il paziente e con chi, fuori da lì, se ne prenderà cura: il figlio, la badante, il vicino. «La cura non è mai un atto singolo. È un racconto corale», dice Croce.

Ecco perché uno degli obiettivi principali è la formazione: del personale, certo, ma anche delle famiglie, dei caregiver, della comunità. Insegnare a leggere il bisogno, a riconoscerlo prima che diventi emergenza. Perché un buon sistema sanitario non è quello che interviene più in fretta, ma quello che previene meglio.

È una medicina che inizia nel momento in cui si impara a osservare: l’ingresso in ospedale non attiene alla sola dimensione clinica ma è anche un’occasione per cogliere fragilità sommerse. Come un radar che non misura solo i parametri vitali, ma intercetta assenze, solitudini, difficoltà economiche, fratture relazionali. E allora la cura diventa anche mediazione, orientamento, rete, ascolto.

La casa come primo reparto

«La casa è il luogo di cura per eccellenza. Non perfetto, ma vero». In questa visione, il domicilio non è un compromesso: è una risorsa. Un setting relazionale e intimo dove anche una semplice medicazione può diventare occasione per costruire fiducia. L’infermiere che varca quella soglia non trova solo un paziente, ma una storia: un caffè, una finestra aperta, una pianta da innaffiare. E non è un caso se le parole più utilizzate durante la nostra intervista siano proprio paziente, cura e casa: perché la cura avviene facendo sentire il malato a casa, nonostante sia fuori dalla propria zona di comfort, ma anche aiutandolo a essere sereno tra le sue mura in fase di post-ospedalizzazione.

E capita che, proprio in quell’incontro informale, emerga un disagio giovanile, un sintomo nascosto, un bisogno taciuto. Perché la prossimità, la vicinanza umana e relazionale, curano ancor prima della cura vera e propria. Crollano le barriere formali, si aprono spazi di verità. È lì, nella cucina di casa, che spesso si compie il vero atto di cura: una parola che scioglie la paura, una risata che rompe il silenzio, uno sguardo che accoglie.

Sono atti minimi, ma potentissimi. «Anche solo vedere un paziente post-ictus sorridere mentre innaffia una pianta è un successo terapeutico», racconta Croce. L’umanizzazione delle cure passa da qui: restituire dignità, libertà, abitudine. Riproporre, anche nei reparti di lunga degenza, qualcosa che somigli a casa propria.

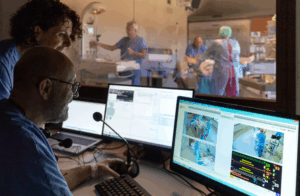

Quando la tecnologia diventa umana

E la telemedicina? Funziona, ma solo se ci si fida. «Abbiamo centinaia di strumenti, ma non ancora la cultura per usarli davvero». Tuttavia, i primi progetti sono già in corso, come il monitoraggio domiciliare per pazienti in terapia anticoagulante o con scompenso cardiaco. Si evitano accessi inutili, si semplificano le terapie, si restituisce autonomia.

Ma la vera rivoluzione è mentale: considerare il cellulare non solo come veicolo di distrazione, ma come presidio clinico. Serve tempo. Serve fiducia. Serve una nuova grammatica del digitale: una che metta la tecnologia al servizio del rapporto, non in sostituzione del contatto.

Non è un caso che, accanto a un’app, serva ancora una voce. Accanto a un device, una relazione. Solo così la medicina del futuro sarà davvero capace di rispondere alla complessità del presente.

Curare significa ascoltare

«In ospedale, ogni minuto è contato. A domicilio, il tempo si dilata». Non sempre, ma abbastanza da lasciare spazio all’ascolto. È lì che la cura cambia pelle. Una telefonata in più, un colloquio non cronometro-dipendente, un gesto che vale più della prescrizione.

Elia Croce insiste: la parola chiave è “condivisione”. Non c’è cura efficace che non sia costruita insieme: paziente, caregiver, medici, infermieri, assistenti sociali. La vera innovazione non è tecnica, è relazionale. «Se il percorso viene imposto, è un fallimento annunciato. Deve essere scelto, costruito, accompagnato».

2035: la salute sarà una questione di comunità

Se dovessimo immaginare l’assistenza territoriale tra dieci anni, Croce non ha dubbi: «Meno ospedali, più presìdi aperti, meno reparti chiusi, più luoghi dove sani e malati possano incontrarsi». Case di comunità, spazi ibridi tra sanità e cultura, dove la prevenzione si fa con gli screening ma anche con la bellezza, la formazione, la condivisione.

Non una medicina per singoli individui, ma una medicina “collettivamente personalizzata”. Dove la salute è di tutti, e si costruisce giorno per giorno anche con chi non ha ancora (o non ha più) una voce nel sistema. Dove il vicino di casa torna a essere alleato, e non spettatore.

«Ci hanno insegnato a costruire muri. Noi proviamo ogni giorno a costruire ponti». Forse è questo il cuore del nuovo modello. Non serve solo un cambiamento organizzativo, ma un salto culturale. Un’alleanza tra ospedale e territorio, tra professionisti e cittadini, tra cura e fiducia. Una rete che funziona quando respira. Come una pianta che cresce piano, ma che sa adattarsi alla luce.

Quando torna a casa, Elia Croce si prende cura delle piante regalate dalle sue specializzande. È un gesto piccolo, ma carico di significato. È il proseguimento silenzioso di una giornata passata ad ascoltare, costruire, immaginare. Perché prendersi cura, alla fine, è tutto lì: un equilibrio tra ciò che si dà agli altri e ciò che si restituisce a sé stessi.